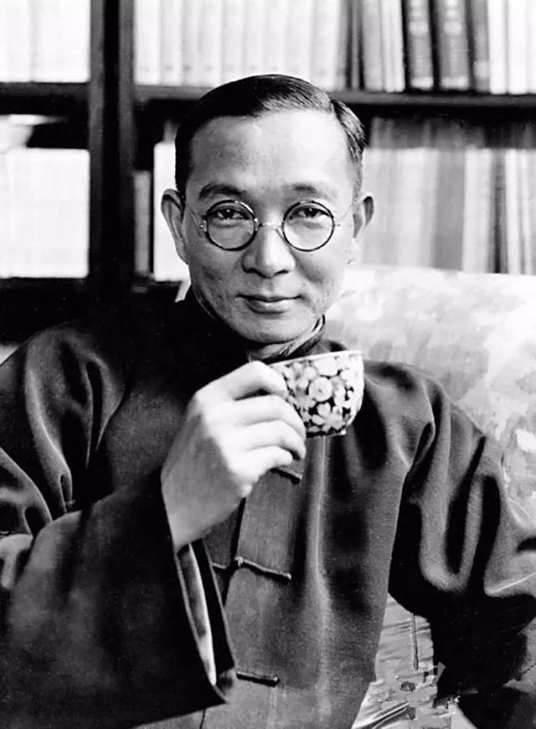

纪经亩

经亩(1900~1985),同安县人,从小喜爱曲艺,尤其南乐。13岁拜师学艺,熟练掌握南乐的指、谱、曲等精华,通晓管弦,尤擅长琵琶弹奏。抗日战争期间,尽力克服困难,团结弦友,组织集安堂,坚持练唱,使南乐久盛不衰。40年代,曾应邀赴新加坡、马来亚、印尼传授南乐。中华人民共和国成立后,组织艺人成立厦门南乐研究会,1955年改名金凤南乐团,并任团长。他团结老艺人,培养新弦友,克服种种困难,搜集、挖掘传统剧目,探索南乐推陈出新道路。

陈祥义

陈祥义(1900~1980年),又名玉麟,安溪官桥人。幼失双亲,依靠叔祖父抚养。9岁以后,在厦门义和街的“古月楼”制花店和五崎顶、小走马路、浮屿等处从师学艺。11岁满师后开始靠制花为生,由于收入微薄难以糊口,只好走街串巷卖油条或制作风筝以维持生计。民国10年(1921年)向好友借4元钱,先后在二十四崎顶、外厝埕等地继续从事制作通草花,并在土地宫收徒授艺,当时制作的通草花在社会上已享有名气。

陈掌锷

陈掌锷(1897~1981年),厦门人。早年就读于厦门同文书院。民国8年(1919年)入选中国体育代表团,参加在菲律宾马尼拉举办的第四届远东运动会,后赴美国春田体育大学深造,毕业后到上海暨南大学任体育教师。30年代初任厦门大学体育部主任。民国23年,组织厦门竞强体育总会,任该会总干事,为发展厦门社会体育贡献良多。

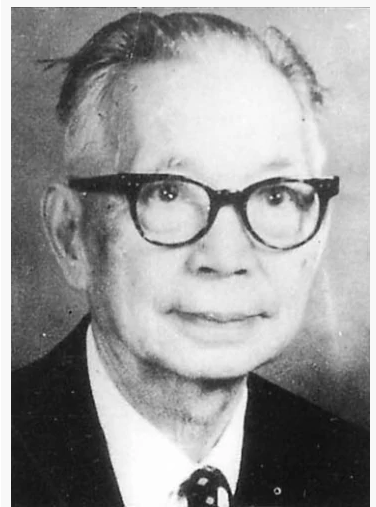

余青松

余青松(1897~1978年),厦门人。少年时入归正教会的养元小学读书。民国7年(1918年)赴美国匹兹堡大学留学。民国12年,完成《天鹅座CG星的光度曲线和轨道》的论文,获匹兹堡大学硕士学位。后获加利福尼亚州大学天文奖学金,成为该校研究生。在加州大学进修期间,完成《关于A型光谱中氢的连续吸收》课题,提出测定A型星绝对光度的新的光谱方法,获博士学位,在天文学界崭露头角。

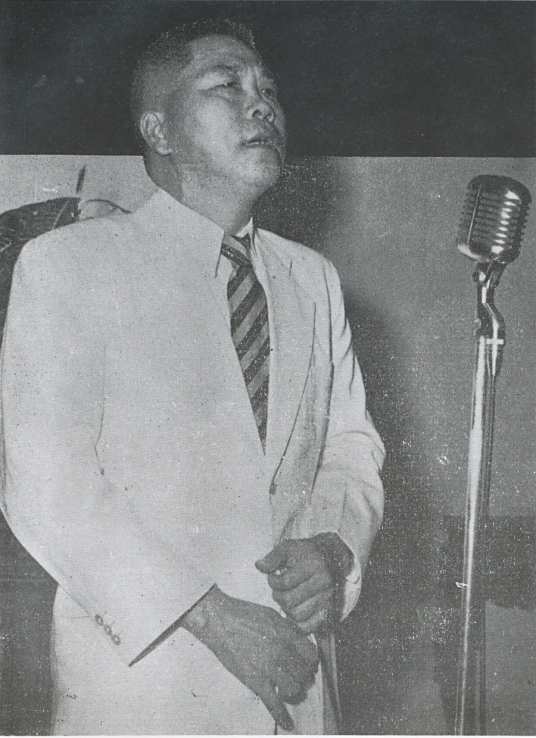

陈六使

陈六使(1897~1972年),清光绪二十三年六月七日(1897年7月6日)生于同安县仁德里集美村(今属厦门市集美区)一个渔农家庭,兄弟7人,排行第六,故名。他幼失怙恃,就读集美学校。17岁随兄南渡新加坡,初在族叔陈嘉庚的谦益橡胶厂打工。经过几年的奋斗积累,于民国12年(1923年)与兄弟文确、文章、科斗几人合办联和橡胶公司;民国14年又与兄文确合创益和橡胶公司,任总经理。其后,益和注册为有限公司,业务扩展到马来亚、印尼、泰国及越南等地,成为30年代后期南洋著名的橡胶企业之一。

林采之

林采之(1897~1960年),又名健农、津农,龙岩人。民国5年(1916年)创办龙岩西山小学,任校长。民国15年在印尼巴东新华学校任教。民国17年在巨港开设南田美术广告店,数年后颇有积蓄,兼营玻璃镜框,后扩充经营五金行。民国27年,被选为南侨筹赈总会巨港埠代表、执委。翌年携眷归国,暂住上海。民国36年,与同乡在厦门合资经营建福铜锰粉厂,产品大部分外销,后业务停顿。民国37年,工厂改组为建福电池厂,生产三角牌干电池。