一、禁海与开海

作为闽南海洋传人,施琅对于明清的海禁给闽南百姓带来的痛苦,以及隆庆开海给闽南人带来的富裕深有体会。此时距清政府迁界已经20多年,沿海村镇荒无人烟。

施琅在推动闽海关的设立中发挥了重要作用。1684年,闽海关正式设立于厦门,关署位于养元宫边上的户部衙(今江夏堂),直属户部管理,下设四小关。一在厦门港的玉沙坡,专门稽查金门、烈屿、安海、浯屿、岛美等渡口货物;一在鼓浪屿后,稽查漳州、石码、海澄及漳州所属各渡口货物;一在东渡牛家村,稽查同安、内安、澳头、鼎美等渡口的货物;一在石码街,稽查龙溪、漳浦等处往泉州的货物。

厦门海关关税收入占全省首位,有时每年可达10万两以上,闽海关的设立是厦门港发展的重要标志。

当时厦门港的海商主要有三部分:一是对台,称台郊;一是对大陆沿海北方和南方,称为北郊、南郊;还有对外国的贸易,称为洋郊或洋行。

施琅非常清楚朝廷保守派强大的势力,他们延续着明朝坐井观天、妄自尊大的理念,随时都企图对海上外贸进行限制。因此他先发制人,向朝廷提出了一系列管理海洋事务和对外贸易的建议,如发放商船许可证、控制非法向外国移民、建立沿海贸易和南洋贸易的规则。对于南洋贸易,他建议应该限制洋船的数量,仅允许有经济能力的民户建造较大尺寸的船只,邀请行商投资,或者从多处发展托运业务。控制的目的在于增加每艘商船的资本,以便海外贸易可以集中于资本雄厚的大船,并降低大量出海的非商人比例。他的建议被朝廷批准实行,避免了被保守派抓住把柄,以此为借口禁海。

1696年,施琅过世。此后没过几年,有人上奏朝廷说,“近几年五谷丰登,但米价依旧长贵不跌,都是海外商人到此抢购的缘故”。康熙五十六年(1717)再次海禁,关闭厦门对南洋的贸易。这时首先是年迈的广东右翼副都统陈昂站了出来。陈昂,字英士,世居同安高浦(今杏林高浦),自幼习武,武功高强,尤精剑术。清初,陈昂一家迁到灌口,父亲和兄长相继去世后,为侍奉寡母维持生计,陈昂只好辍学,在海上经商。他频繁冒着惊涛验浪,乘着木机船往来于南洋,对于沿途各地的地理状况、风潮规律、民俗民情、他都了如指掌,渐渐的,陈昂成为一名航海和南洋事务的专家。

康熙二十二年(1683),施琅准备东征台湾,张榜闽南一带征招熟识海道者,陈昂成为施琅幕僚。当时多数人都认为海战须乘北风唯独陈昂以其多年海上的经验提出异议,认为“北风剽劲,人力难以驾驭,船行不便。不如等风向转变,南风一到,可按队而进”。施琅赞同他的观点,并了解到他丰富的海洋经验,从此将他作为最重要的参谋幕僚,参与商讨军机大事。

统一台湾后,因为对于南洋事务非常熟悉,陈昂被施琅派到东洋和南洋五年,主要目的是搜寻郑氏余部,但这也使他对海外有更深人的了解。这一任务完成后,他就转任水师的官员,不断升迁,一直到总兵,后来又成为广东右翼副都统。

对于真实情况不为朝廷所知,陈昂深感失望。这时他已得了重病,病中给朝廷写下了一份奏折。他说,他年轻时曾去过南洋各国,那里的人民也熟悉耕种,并不依赖从中国进口的谷物。如果国内某年不幸遭遇灾荒,我们反而得依靠海商从南洋购买粮食以解本国之急。如今我朝闭关,南洋贸易一概断绝,各地土产堆积难销,沿海一些以此为生的百姓将无法维持生计。

奏折还没有呈上,陈昂就已病逝,享年68岁。陈昂的儿子陈伦炯(1683-1747),字次安,号资斋,从小听父亲讲海上的经历,跟着父亲走南闯北,对海洋、海防、海商、海盗和航海了如指掌。父亲在浙江供职时,他去了趟日本,这一次旅行更新了他对晚明海盗问题的认识。在康熙朝的最后几年,他担任皇上的贴身侍卫。有一次,康熙皇帝突然问起一些南洋的情况,他对答如流,和地图所标示的完全吻合。皇帝对他的军事和海洋专业知识印象深刻。康熙六十年(1721),他在台南首次就任参将,两年后升为副将,而后升为总兵,转任于澎湖、台湾和广东。

在广东期间,陈伦炯每天都能遇到从外国来的商人,并研究他们的海关、书籍和地图。有了这些信息再加上原来的海洋知识,雍正八年(1730),他完成了《海国闻见录》的编撰。这本书记录了台湾及附近岛屿和东海、南海的自然人文地理状况,收录了《大西洋记》《小西洋记》《东洋记》《东南洋记》《南洋记》《南澳记》《昆仑记》及《天下沿海形势录》,提供了丰富的陈伦炯著《海国闻见录》书影海洋事务、物产和贸易的知(哈佛大学汉和图书馆藏)识,是一部有较高史料价值的著作,广传于世,被后人不断引用,成为当时和后来海商、海防官员重要的参考书;对我们今天了解当时的海洋文化非常宝贵,具有很大的参考价值。

陈伦炯著《海国闻见录》书影

(哈佛大学汉和图书馆藏)

乾隆七年(1742),陈伦炯升任浙江提督,五年后解职还乡,不久后过世,享年64岁。

陈昂和陈伦炯父子都非常关注厦门港的开放,关心海商的利益。他们在任职期间致力于改善海洋贸易的环境,为闽南海洋历史文化的发展做出了出色的贡献。

康熙海禁第三年,台湾爆发了朱一贵起义。蓝廷珍属于平定案一贵起义的功臣之一。在平定朱一贵起义立了大功后,总兵蓝廷珍于雍正三年(1725)来到厦门接任福建水师提督,在手下高参蓝鼎元的协助下,他努力推动在其任内让厦门重新开关。

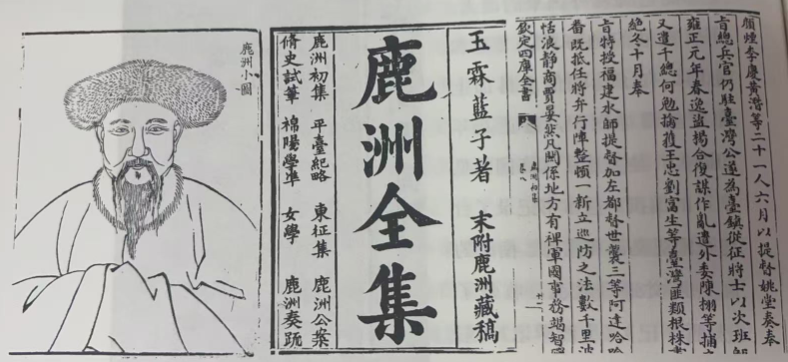

《鹿洲初集》中的蓝鼎元像 蓝鼎元《鹿洲初集》卷八中姚堂的事迹

蓝鼎元不仅对驻兵屯守台湾、台湾治理的问题有着深刻的认识,而且对闽南通洋富国裕民的理念有充分且深刻的理解。他在18世纪20年代初刊印的《论南洋事宜书》,比后来“睁眼看世界”的洋务派先驱早了100多年,堪称中国人最早放眼海洋、了解海洋的智者。

蓝鼎元共提出以下几点。

第一,中国海洋海防安全未来的威胁,在于日本和西方海洋力量,这里的西方包括荷兰、英国、西班牙和法国。他们的野心在南洋的掠夺殖民活动中昭然若揭,必须高度警惕,严加防范。相反的,南洋国家国力衰弱,无力制造麻烦。既然西方人被允许在广州和澳门传教和贸易,与日本的贸易也未被禁止,那么为什么中国与南洋人民的贸易要被禁止呢?

第二,海禁的其中一个理由是担心中国的木材和大米会走私到南洋,并担心去南洋的洋船会诱发更多的海盗问题。这是建立在对实际情况完全不了解的主观臆想上。南洋国家有更优质的木材,制造的船舶质量更好,尤其是大米大量过剩,从来就没有从中国走私木材和大米去南洋的情况,只有南洋的优质木材和大米进口中国。

至于洋船增加了海盗出现的概率,同样也是对实际情况完全不了解的主观臆想。中国的海盗只在近海活动,他们的目标是沿海的商船,而不是去南洋的船。

第三,从消极方面来看,海禁剥夺了沿海百姓的生计。因为失业,他们中很多人跑到台湾成为盗匪,台湾的起义就是海禁和对海上贸易的苛捐杂税所致。从积极方面来看,如果允许人民自由贸易,可“以海外之有余补内地之不足”,再以中国的土产,其中很多在中国是廉价或生产过剩的产品如粗瓷,以珍稀品卖到海外。所有本地的手工业品可由商人收购后销往海外市场。这不但解决了沿海民众的生计,也可以给国家带来税收和财富。这种眼光,这种胸怀,如果被当时的统治者所充分认识和接受,或许中国近代史都得改写。

蓝鼎元在文章中尖锐地批评那么多支持海禁的官员们,称他们的观点为“以井观天之见”,指责他们不了解实际情况,也缺乏实际的经验,不学无术,不思进取。他指出福建本地有许多没有官衔的学者们,他们真正了解海洋,了解海洋事务,但他们的意见无人得知,无法被采纳。

中国不是没有了解海洋文化的人,但他们大多集中在东南沿海地区,处于国家统治的边缘。天高皇帝远,人微言轻,他们对海洋的认识总是难以被统治者认真倾听和对待,这是中国历史的遗憾。

所幸雍正二年(1724),蓝鼎元被推荐为翰林院编修,第二年参加《大清一统志》的编撰。雍正皇帝召见了他,听取了他的意见。

雍正五年(1727)、朝廷接受了闺浙总督高其悼呈请的重开用贸易的奏折。厦门港也得以在这一年重新正式开始对南洋的贸易。

对比蓝鼎元的文章和高其倬呈请的重开南洋贸易的奏折,可以清楚地发现,总督的论述和信息几乎都是基于蓝鼎元的建议,蓝元对于解除海禁的贡献,后世应该记住,厦门更应该记住。

厦门开禁后两年,许良彬接任水师提督。

雍正八年(1730)许良彬关于台湾番民改土设流的奏折

许良彬(1670-1733)是漳州海澄人,自幼苦读圣贤书。但他的家乡到处都是走向海洋的人,又是战乱不断,因此他很快就对军事和海洋产生了浓厚的兴趣,并不时随同家乡的父老兄弟出海远航。在一次去南洋的旅途中,他仔细调查了外国的情况,并学到了丰富的航海知识。于是,他在广州开始了自己的生意。凭借与南洋诸国头领的良好关系,他迅速成为一名成功的商人。当然如同闽南所有成功的商人一样,他和官员,特别是海上水师的官员们,关系都非常密切。而他对外国和海洋事务的了解,也使得保护他的官员们对他极为欣赏。因此,接任施世骠为水师提督的漳浦人姚堂一上任就把他网罗到了门下。这时正是康熙末年的海禁时期,他的生意当然也得到了姚堂的许多保护。

四年以后,蓝廷珍接任姚堂的水师提督,对许良彬更加欣赏,向雍正皇帝举荐了许良彬,称赞他长于海洋事务,了解外洋的情况,并请求皇帝将他任命为福建水师的官员。而被后世称为“两代帝师”的漳浦人蔡新的父亲蔡世远这时正在朝廷供职,也帮忙说了好话。雍正帝于是召见了许良彬,并对他十分满意,立刻任命他为水师参将,很快又将他提任为总兵,并于雍正七年(1729)接任蓝廷珍,成为福建水师提督。

许良彬作为一位南洋贸易专家、卓有声誉的商人,而不是一位职业的军人,来担任福建水师提督,这与他任职期间和之后厦门的沿海贸易迅速增长、南洋的贸易迅速恢复并快速增长,当然是有密切关联的。这是一位对厦门港口的开放和清代闽南海洋历史文化的推进充满正能量的重要人物。

开禁第二年,厦门就成为福建官方指定的中心港口(总口),所有从福建出发驶往海外港口的帆船,都必须以厦门作为出发港和返回港。这进一步巩固了厦门港作为福建海外贸易中心的地位,厦门作为东南第一大港也更加名副其实。

可惜清朝政府始终就没有对开放的意义有客观清醒的认识,在开海与禁海中左右摇摆。

1740年,印度尼西亚发生红溪惨案,荷兰殖民者在巴达维亚对华侨进行惨无人道的大屠杀,这也引起了清廷关于是否要重新海禁的激烈争论。这时漳浦人蔡世远的儿子蔡新(1707-1799)中进士后被任为翰林院编修,他的学问让饱读诗书的乾隆皇帝印象深刻,内阁学士方苞知道蔡新来自闽南的海滨,对海洋、海商十分了解,于是专门咨询了30岁的蔡新。

蔡新提出了翔实的数据来反对海禁。他说,如果海禁,将使闽南海商所拥有的至少110艘、价值500万到600万两白银的专营南洋的洋船完全报废,还有他们收购堆积在厦门和广州的价值几百万两白银的货物也将蒙受损失,会有1000户以上以海为生的人家将无法维持生计。更严重的是,几年之内海禁将彻底摧毁福建、广东、浙江沿海,甚至危及内陆更多省份的国民经济和人民生活。因此,绝对不宜海禁。

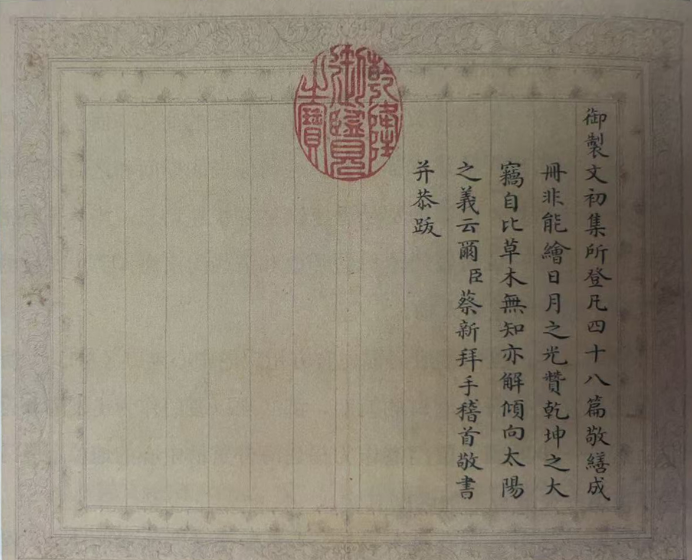

清蔡新书经筵御论(台北故官博物院藏)

乾隆七年(1742),朝廷终于宣布海外贸易照常进行。

上述几位,除了陈伦炯父子是同安人,施琅则是泉州晋江人,其他几位则是漳州人,他们都为厦门港走向海洋做出了不朽的贡献。还有主撰《厦门志》的兴泉永道周凯是浙江富阳人,许多水师提督也是外地人,他们对厦门港的开放和发展都有不可磨灭的贡献。厦门港不仅仅属于厦门,也不仅仅属于闽南。

《厦门志》封面

二、混乱腐败的管理

清代中国出口最大宗、盈利最多的商品是茶叶。茶是从厦门开始出口外国的,厦门港离产地又最近,清代前期厦门港是有可能发展成为中国最大对外贸易口岸的。但很可惜,首先清政府闭关锁国的思想,认为开放主要是国内海上交通贸易,对于通洋对外的贸易始终茫然无知,畏畏缩缩,反反复复,不思进取。其次在管理上朝令夕改,混乱不堪,腐败横行。以小农经济社会的官僚来管理海洋港口商贸,此历史深刻教训,宜深汲取!

闽海关的税收,雍正三年(1725)达186549两,其中厦口收税100050两。可见厦门口岸的税收,在闽海关中占有绝对重要的地位。

但在实际管理过程中,税收费率方面发生了很多问题。所有到达厦门的船只,首先必须缴付进口货物的关税。这当中包含了未销售再载回的,而所有购买的货物,也都必须缴纳出口税,这样的纳税方式,显然是比较苛刻的。

其次是船舶税问题。清早期的船税是按尺征税,又称梁头税或丈量税。设立了海关之后,全国确立了统一标准为:西洋一等船征银3500两,二等船征银3000两,三等船征银2500两。至康熙三十七年(1698),对西洋船的征收标准改照东洋船的征收标准,即一等船仅征1400两,二等船仅征1100两,三等船仅征600两。可是,闽海关官员并没有这样做,而是照原先的标准征收。

船舶长度衡量的问题,也出现了歧义。闽海关按照一尺合11.75英寸计算,粤海关按照一尺合14.10英寸计算。显然闽海关的税负比粤海关的多。

厦门海关旧影

除法定的税赋之外,海关人员还向前来贸易的中外商人加征各项杂费,即规礼银,又称陋规银。其名目之繁多,令人眼花缭乱。厦门海关就有火耗、添平、担钱、平罚和平头诸项,其数目各不相同。陋规银原为清朝所不允许,但屡禁不止,禁令形同虚设。不仅海关官员,自康熙五十一年(1712)、五十二年(1713)以后,文武大员督、抚、提、镇衙门必各索取,而以下各文武官员又层层勒索。乾隆二十九年(1764)福建水师提督黄仕简揭露:“厦门商船云集,相沿索取陋规,每船花边银一千五百圆至数千圆不等,督、抚、将军、提督及道、府、县、中军等官,各有收受。”

陋规银的征收,使得中外商人深受其害,苦不堪言。加上关税征收计量方式的混乱,在衡量计税的方式不一和征收标准上的随意性,导致洋船商户不满而移往粤海关贸易。有好几年,洋船一条都不敢来。

回望历史,真是眼睁睁看着厦门港已经上了高速公路,却龟速慢行,停停走走,乱踩刹车,甚至违规掉头。真是令人痛心疾首。

厦门港就是在这样艰难的环境下磕磕碰碰,跌跌撞撞,起起落落。

以上内容摘自:鹭江出版社出版、厦门市闽南文化研究会组织编写的《厦门与海》系列丛书。