院前社

区域:厦门市时间:2025-05-20

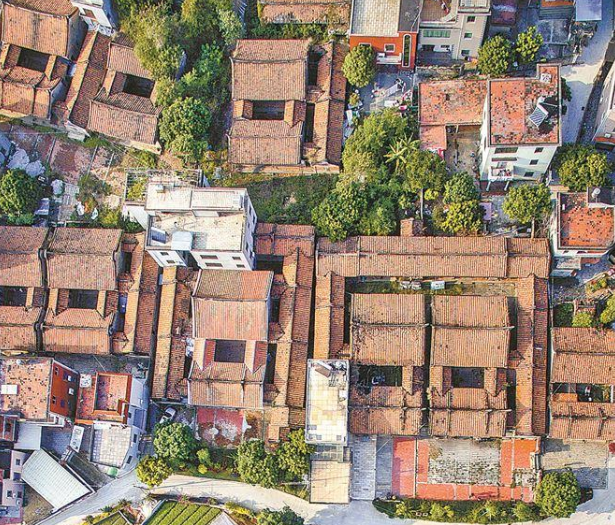

海沧青礁村院前社,远离了城市的喧嚣,晨曦夕霞,牛羊三两,古诗里温馨静谧的意境挟裹着雨中特有的青草泥土香,扑面而来,人们记忆中儿时乡村的美丽景象,仿佛静止在时光里从未改变。院前,北侧靠山、南侧近海,地处城市边缘,四周被城市道路环抱,兼具城市与乡村两种景观形态。作为大陆首个闽台生态文化村,这里是闽台文化交流的重要平台,青礁慈济东宫、开台文化公园比邻而居,文化底蕴厚重,闽南红砖古厝独具特色,崇文重教的耕读文化世代相承。“全国乡村旅游重点村”“中国美丽休闲乡村”“省级人居环境试点示范村”“省级传统村落”……如今,在一份份沉甸甸荣誉的背后,是院前社从“留住乡愁”到“赋能文旅”的生动蜕变。古厝古韵 历史文脉代代相传漫步院前社,交通性主路与生活性支路功能明确,主次分明,脉络清晰,自由多变。颜珍伟宅及颜氏小宗、颜民淳宅、颜江守宅崇泽堂(院前颜氏家庙)、王艺全宅(大夫第)、颜荷峦宅、古龙宫等7处不可移动文物及19处传统建筑分布在村庄中。这一栋栋典型的闽南传统红砖大厝形态格局规整,装饰精美富丽。据介绍,这些古厝建筑多建于晚清时期,在建筑选地择向、平面格局、材料、结构、屋顶、外墙、装饰、色彩等方面具有其独特的风格,是厦门地区保存较好的民居建筑群落之一,具有很高的历史和文化价值。古厝只是院前社历史文脉源远流长的一个缩影。在它所属的青礁村,非物质文化遗产丰富多彩。保生大帝信俗和蜈蚣阁先后被列入国家级非物质文化遗产名录。此外,炮炸寒单爷等闽台特色特有的习俗,以及村落颜氏家族传承近千年的宗族文化等,都具有浓厚鲜明的地域文化特征。村民参与 走出小家共建“大家”随着城市化进程不断加速,村庄空心化、人口老龄化等问题无法回避。几十年前,原本乡风淳朴、人丁兴旺的院前社,渐渐在时代的浪潮中褪去了“华服”。“我们要改变,我们要行动,我们要参与!”2014年,在村民的积极争取下,院前社成为厦门市海沧区“美丽厦门共同缔造”试点。村里许多到外地打工的年轻人回来了,大家挽起袖子、卷起裤管,自发展开房前屋后环境整治,共同参与的热情越来越高。村民纷纷走出“小家”意识,让位“大家”环境,近千名村民自觉让出鸡舍、牛舍、鱼塘,共建美丽家园。特别是近几年来,在我市申报国家历史文化名城工作的推动下,村庄通过改善整体环境、发展合作经济、吸引青年回归、引入乡村旅游、开发乡村振兴培训项目等一系列行之有效的举措,让老村落蜕变成了“机制活、产业优、百姓富、生态美、台味浓”的美丽乡村。当前,为了进一步强化传统村落保护,海沧区还建立起区领导包村制度,区级包村领导一线推动协调、召开专题会议,在推动村庄雨污水改造、房前屋后整治等工作的同时,持续完善院前社传统村落保护界桩和标识牌设置、院前社雨污水改造、环村道路改造、房前屋后整治等配套设施提升项目,推动传统村落在保护中发展、在发展中保护。数字激活 祠堂民居“逆龄”生长在院前社改造过程中,古厝修缮活化是重要一环。在这里,一处处破败的祠堂、民居修旧如旧,变身为餐厅、民宿,通过文化挖掘,也拓展成公共文化空间,它们连接起村庄的历史和未来,承载着浓浓的乡愁。一阵春雨过后,海沧区海沧街道青礁村院前社的65号会馆里, 颜阿婆正忙着俯身清扫落叶。“马上好了,马上好了,快请坐!”颜阿婆笑盈盈地招呼记者坐下,一边说,“周末来吃饭的人多呀,都来不及打扫落叶。”团建聚餐、书法体验、香囊制作、品茗下棋……院前65号会馆,游客熙来攘往,生意红红火火。“我们进驻之前,这座150年历史的古厝已经有20多年没人居住了,房梁都塌下来了。”院前65号会馆负责人林建财说,经过修缮,这座颜氏老宅焕发出新的生机,如今这里不仅做生意,更是村民交流活动的共同空间,重阳节的时候村中老人在这里聚餐,村庄年轻人结婚也会来这里热闹。